Lorsque la maladie tropicale devient un souvenir de vacances

Se tenir debout au milieu de la forêt amazonienne, s’imprégner des bruits, de la diversité des espèces animales et de cette chaleur humide, ou voir les éléphants en liberté, observer des lions et découvrir des crocodiles… Les voyages dans des pays lointains sont des souvenirs inoubliables. Mais il ne faut pas oublier de se prémunir contre les maladies tropicales avant de partir à l’aventure. Car elles sont dangereuses. Vous apprendrez ici quels sont les symptômes typiques d’une maladie tropicale et ce qu’il faut prendre en considération.

Symptômes typiques d‘une maladie tropicale

Toute personne qui tombe malade pendant ou après un voyage, en particulier s’il s’agissait d’une destination exotique, doit être vigilante. Car une maladie tropicale pourrait en être la cause. Un des symptômes les plus importants, qui pourraient indiquer qu’il s’agit d’une maladie tropicale, est la fièvre. Presque toutes les maladies tropicales sont accompagnées d’une augmentation de la température du corps. On peut avoir une légère fièvre de 38° C, jusqu’à de la fièvre élevée de plus de 40° C . D’autres symptômes typiques d’une maladie tropicale incluent :

- des courbatures

- une fatigue généralisée et des problèmes de concentration

- de la diarrhée et / ou des vomissements

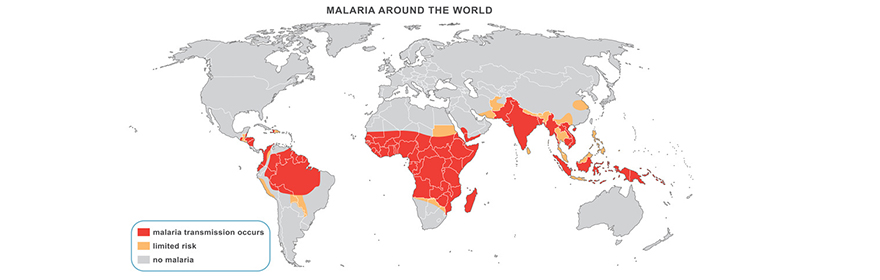

Si vous souffrez de ces troubles médiaux après un voyage dans un pays lointain, vous devriez consulter un médecin rapidement. Pour le diagnostic, il est important que vous puissiez indiquer précisément où vous avez séjourné. Car même au sein d’un même pays le risque d’infection pour des maladies telles que la malaria peut fortement varier.

Une maladie tropicale peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de se déclarer. Néanmoins, des maladies telles que la grippe ou un simple rhume peuvent également provoquer les symptômes évoqués ci-haut. Le médecin fera généralement un prélèvement sanguin afin de clarifier la cause de ces symptômes.

Les maladies tropicales les plus importantes

Une précision préalable : le risque de contracter une maladie tropicale est significativement moins élevé pour les touristes que pour la population locale. Néanmoins, l’envie de voyager des Européens d’Europe centrale provoque régulièrement des cas d’infection. Les deux maladies tropicales les plus répandues sont transmises par des moustiques : la malaria et la fièvre dengue. Les deux maladies provoquent des montées de fièvre, des courbatures ainsi que des nausées, et sont répandues à travers les zones tropicales du monde entier. La gravité des symptômes et le déroulement de la maladie peuvent varier. Alors que généralement la fièvre dengue ne provoque pas de complications, la malaria est mortelle et nécessite des soins hospitaliers.

Parmi les autres maladies tropicales transmises par des moustiques, on compte des infections au virus Zika, la fièvre jaune et la fièvre du Nil occidental :

- Une infection au virus Zika est accompagnée de symptômes semblables à ceux d’une grippe moyenne et ne provoque généralement pas de complications. La maladie est surtout répandue en Amérique centrale et en Amérique du Sud ainsi qu’en Asie du Sud-Est. La maladie est dangereuse, lorsqu’une femme enceinte contracte le virus. Car le virus Zika peut provoquer des microcéphalies permanentes pour l’enfant à naître.

- la fièvre jaune se manifeste par de la fièvre, des maux de tête et des nausées pendant la première phase de la maladie. Environ 15% des patients traversent une deuxième phase de la maladie. Celle-ci peut provoquer des dégâts au niveau des organes internes et du système nerveux. La fièvre jaune est présente en Amérique du Sud et en Amérique centrale ainsi que dans les pays tropicaux d’Afrique.

- La fièvre du Nil occidental ressemble également à une grippe. Environ la moitié des patients ont une éruption cutanée vers la fin de la maladie. Généralement la fièvre du West Nile ne nécessite pas de traitement. Cette maladie infectieuse est répandue dans tous les pays du monde

- Les symptômes typiques du chikungunya sont la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires fortes ainsi qu’une éruption cutanée sous forme de taches. Généralement, cette maladie tropicale, que l’on trouve en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans la péninsule arabique, part toute seule. Dans de rares cas, les douleurs au niveau des articulations peuvent perdurer pendant des mois, voire des années.

Par ailleurs, les infections aux vers parasites ne sont pas rares. Les vacanciers peuvent, par exemple, contracter la larva migrans, en se promenant pieds nus à la plage dans les Caraïbes, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, tout comme aux Maldives et certaines régions méditerranéennes. Les ankystolomes pénètrent dans la peau à travers la voûte plantaire et y creusent des cordons, qui sont visibles sur la peau. Un traitement à l’aide d’un produit antiparasitaire est alors recommandé.

Comment vous protéger contre les maladies tropicales

Le risque de contracter une maladie tropicale en vacances peut être réduite de façon significative, en prenant quelques mesures de précaution :

- Informez-vous au moins trois mois avant le départ sur la situation dans votre pays de destination. Faites les vaccins recommandés. Les vaccins contre l’hépatite A et B, la fièvre jaune et l’encéphalite japonaise en font partie.

- Protégez-vous contre les moustiques, en journée et la nuit. Un bon produit anti-moustiques, des moustiquaires et de longs habits sont des mesures adaptées.

- Évitez de marcher pieds nus à la plage, si celle-ci est fréquentée par des chiens et de chats, et de vous baigner dans des eaux intérieures. Vous risquez de vous faire attaquer par des vers parasites.

Et le plus important : attention aux conditions d’hygiène. Lavez-vous soigneusement les mains avant tous les repas. Un spray désinfectant peut s’avérer utile. Buvez uniquement de l’eau en bouteille et ne mangez ni fruits non-épluchés, ni glaçons, ni glaces.